黑土有機碳與保護性耕作學科組在黑土潛在碳礦化響應秸稈覆蓋還田的生物學機制研究方面取得進展

編輯:2023-08-25 00:00:00

土壤潛在碳礦化速率是衡量土壤整體健康狀況的有效指標之一,充分了解秸稈覆蓋還田保護性耕作下土壤潛在碳礦化速率的響應及其驅動因素,有助于對這一廣泛應用的土壤健康指標提供科學解釋。以往的研究大多強調種內/種間多樣性和分類組成對土壤碳過程的影響,很少將土壤群落內在的相互作用特征與土壤碳礦化聯系起來。

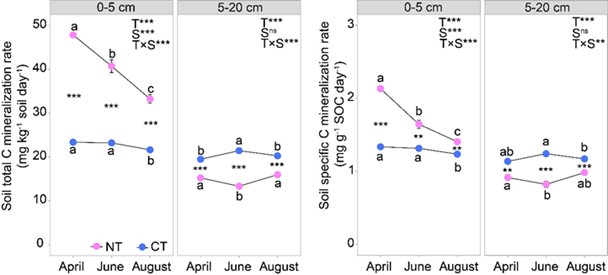

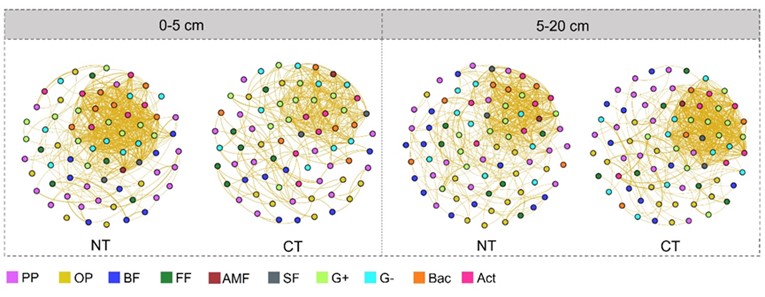

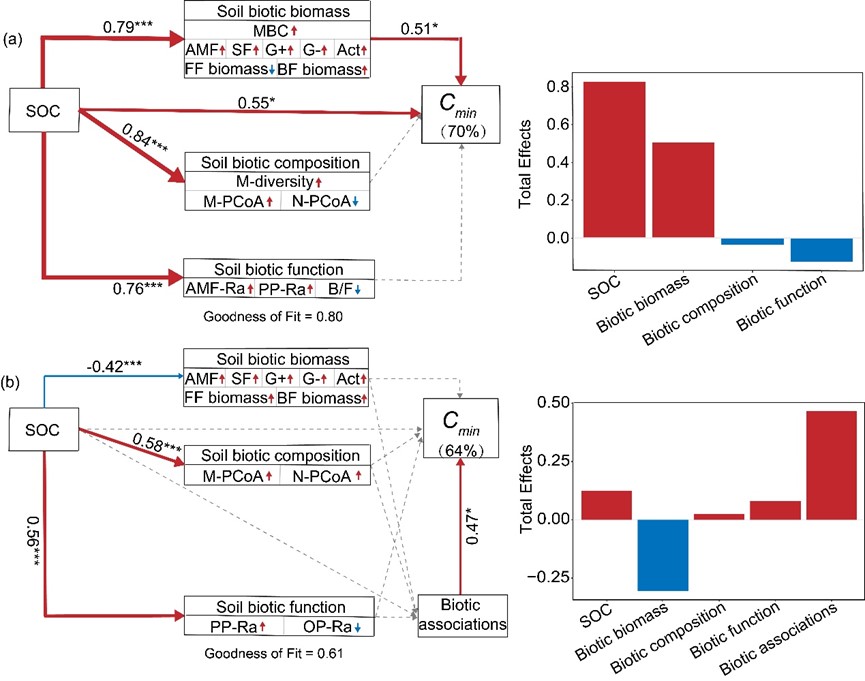

中國科學院東北地理與農業生態研究所黑土有機碳與保護性耕作學科組科研人員依托吉林省德惠市始建于2001年的保護性耕作長期定位實驗開展了相關研究。意在闡明土壤潛在碳礦化對長期保護性耕作的響應模式,并探究不同土壤深度下潛在的生物機制。結果表明,與常規耕作相比,秸稈覆蓋還田保護性耕作顯著提高了表層土壤(0-5 cm)的潛在碳礦化速率,而降低了底土(5-20 cm)的碳礦化速率(圖1)。結構方程模型表明,增加的土壤有機碳可以直接或通過提高表層土壤生物的生物量來促進土壤碳礦化,而在底土中,土壤潛在碳礦化速率的增加主要是通過生物關聯的加強來實現的(圖2和圖3)。這些發現為土壤生物群落在碳礦化中的作用提供了新的見解,并強調了不同土壤深度下土壤碳礦化對耕作方式的響應機制不同。

圖1 不同耕作方式下各取樣季節表層土壤和底土潛在碳礦化率的影響

圖2不同耕作方式下表層土壤和底土生物關聯的網絡圖。

圖3土壤非生物和生物因子對表層土壤和底土潛在碳礦化的調控

研究成果以“Soil biotic associations play a key role in subsoil C mineralization: Evidence from long-term tillage trial in the black soil of Northeast China”為題,發表在土壤學領域期刊Soil & Tillage Research上。由王倩(第一作者)、張士秀副研究員(共一&通訊作者)、賈淑霞副研究員和梁愛珍研究員等共同完成。研究得到中國科學院戰略性先導科技專項(XDA28020401;XDA28080000)、中國科學院青年創新青促會項目(2021228)和中國科學院東北地理與農業生態研究所青年科學家小組項目(2022QNXZ04)的支持。

論文信息:Qian Wang1, Shixiu Zhang1*, Mengting Zhang, Ping Liu, Neil B. McLaughlin, Shuxia Jia*, Xuewen Chen, Yan Zhang, Aizhen Liang. Soil biotic associations play a key role in subsoil C mineralization: Evidence from long-term tillage trial in the black soil of Northeast China. Soil & Tillage Research, 2023, 234, 105859.

聯系我們

? ? ? ?如果我們敢想,勇于接受新觀念,樂于同我們的土壤合作而不是濫用它,我們將會看到保護性農業是引導我們走向前所未見的高產農業的有效途徑。這不僅是為了戰爭時期,更是為了戰后的和平年代?(Hugh?Hammond Bennett,?1943)

聯系我們